Quando il 31 dicembre 1999 l’umanità si apprestava a entrare nel nuovo millennio si poteva avvertire una sorta di febbrile emozione, un misto di eccitazione e ansia: il digitale aveva fatto già ingresso nelle nostre vite, ed era una percezione condivisa che il mondo stesse accelerando, cambiando i propri confini, assetti, equilibri e tempi.

Da allora sono passati 25 anni e il nostro modo di vivere è cambiato drasticamente, forse più di quello che si potesse immaginare: internet, gli smartphone, i social network, l’intelligenza artificiale, anno dopo anno, la tecnologia è andata a occupare uno spazio sempre più pervasivo nelle nostre vite, abitudini, ma anche e soprattutto nel nostro modo di esperire, comunicare, relazionarci.

Nell’era digitale, cos’è opera d’arte?

In questo contesto anche l’arte, inevitabilmente, si è trasformata. Nuove forme, nuove pratiche e nuovi ambienti oggi abitano e plasmano lo spazio artistico: interattivi, generativi, immersivi, costruiti attraverso algoritmi, intelligenze artificiali, software o database. L’opera non è più (solo) un oggetto, ma spesso si configura come un processo, un’interfaccia, un’esperienza.

Ma oggi, in un universo fatto di pixel, algoritmi, like e ambienti virtuali, cosa possiamo ancora definire come opera d’arte? Come possiamo orientarci e distinguere tra ciò che è arte e ciò che è un semplice prodotto dell’applicazione tecnologica?

In La trasfigurazione del banale, Arthur C. Danto affronta proprio questa questione, chiedendosi perché le scatole di Brillo esposte da Andy Warhol fossero considerate arte, mentre le loro controparti originali, quelle del supermercato, restavano meri prodotti commerciali, nonostante fossero percettivamente identiche.

Si avvertì una specie di ingiustizia quando Warhol riempì la Stable Gallery con le scatole di Brillo, perché la confezione di Brillo ordinaria era disegnata in realtà da un artista, un espressionista astratto costretto per bisogno a fare dell’arte commerciale; e la questione era perché mai le scatole di Warhol costassero 300 dollari mentre i prodotti dell’altro artista non valevano nemmeno 10 centesimi[1].

Andy Warhol, Brillo Box, 1969 version of 1964 original, San Francisco Museum of Modern Art

Danto sollevava dunque la questione su cosa distingue un oggetto da un’opera d’arte e come sia possibile, quindi, dare una definizione dell’arte. Questa domanda potrebbe sembrare quanto mai attuale in un’epoca in cui molte opere non sono più il frutto di un gesto manuale individuale, ma il risultato di processi digitali, generativi, algoritmici.

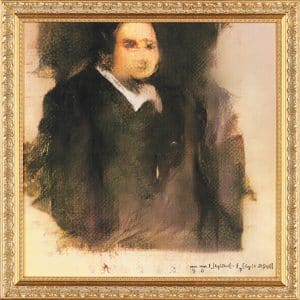

Nel 2018, la casa d’aste Christie’s ha battuto all’asta per 432.500 dollari, l’opera Portrait of Edmond de Belamy (2018), interamente prodotta mediante intelligenza artificiale. L’opera, realizzata dal Collettivo Obvious, è il risultato di un processo generativo basato su un algoritmo chiamato Generative Adversarial Network (GAN), che funziona attraverso due componenti antagoniste. All’algoritmo sono stati forniti 15.000 ritratti dipinti tra il XIV e il XX secolo che sono stati processati dalle due componenti: da un lato il generator elaborava nuove immagini analizzando e reinterpretando le caratteristiche stilistiche, formali e tecniche dei dipinti presenti nel dataset; dall’altro, il discriminator valutava tali immagini cercando di distinguere tra quelle create dall’algoritmo e quelle realizzate da artisti umani. Il processo è proseguito in un dialogo continuo tra generator e discriminator, nell’affinamento progressivo della capacità del primo di produrre immagini sempre più coerenti con il modello stilistico di riferimento.

L’opera che è stata infine selezionata, stampata e messa all’asta è quella in cui il generator ha creato un’immagine che il discriminator non è riuscito a discernere da quelle prodotte dall’artista umano.

L’operazione condotta dal Collettivo Obvious con Portrait of Edmond de Belamy solleva interrogativi centrali sulla definizione di arte in un contesto in cui la produzione di un’opera viene delegata a un algoritmo. Se Danto si interrogava su cosa distinguesse l’opera di Warhol dalle scatole Brillo presenti nei supermercati, parimenti, guardando a Portrait of Edmond de Belamy, quali sono i criteri che gli conferiscono lo status di opera d’arte e lo distinguono da un semplice prodotto tecnologico?

Dal prodotto al processo: il circolo estetico come apertura critica

Se si vuole interrogare l’estetica per rispondere alla domanda “Cos’è l’arte?”, come osserva Emilio Garroni si cade facilmente in un circolo vizioso:

In un linguaggio più consueto; “arte” ed “estetica”, “opera d’arte” e “arte” si implicano a vicenda e formano un circolo che almeno a prima vista ha l’aria di essere, come si dice, un “circolo vizioso”: non solo nell’estetica la nozione di opera d’arte suppone quella di arte, ma anche, viceversa, la nozione di arte suppone quella di opera d’arte, ed entrambe hanno un significato in relazione a certi correlati storici variabili, anche materiali, che per altro verso, per essere riconosciuti come correlati, presuppongono entrambe e l’estetica stessa[2].

Un circolo vizioso di questo tipo sembra inevitabile se si parte dal presupposto che l’estetica «ha come oggetto l’arte»[3], quindi come compito quello di definire cos’è un’opera d’arte. Tuttavia, secondo Garroni, il circolo può invece configurarsi come un circolo normale, che l’autore chiama “circolo estetico” a patto che l’estetica sia intesa non come una teoria dell’arte, come qualcosa che ha per oggetto l’arte, ma come «qualcosa che ha semplicemente a che fare con l’arte»[4].

Ovvero se si intende l’estetica kantianamente come riflessione sulle condizioni della possibilità dell’esperienza in genere di cui l’opera è un’esemplificazione.

Ciò viene elaborato da Kant Critica della facoltà del Giudizio, dove l’autore individua nella facoltà di giudizio la capacità di mettere in relazione il particolare con l’universale. Ciò avviene in due modalità: nel giudizio determinante, la facoltà di giudizio parte da un concetto universale già dato e sussume sotto di esso un caso particolare, come avviene nella conoscenza scientifica. Il giudizio riflettente ha invece il «compito di risalire da ciò che è particolare nella natura all’universale; ha quindi bisogno di un principio che non può trarre dall’esperienza dato che esso deve appunto fondare l’unità di tutti i principi empirici»[5].

Tale principio è la conformità della natura a scopi in cui l’uomo avverte la natura in una tale unità del molteplice e delle sue leggi «come se un intelletto connettesse un fondamento dell’unità del molteplice e delle sue leggi empiriche»[6].

Nel giudizio estetico, secondo Kant, noi proviamo un piacere nel percepire la finalità a scopi della natura, ovvero nel percepire la natura come se fosse intenzionalmente organizzata per accordarsi con le nostre facoltà conoscitive.

Tornando al Portrait of Edmond de Belamy, potremmo quindi dire che l’intelligenza artificiale che ha generato il ritratto agisce in modo determinante, applicando regole e pattern estratti dal dataset di opere preesistenti, analizzando strutture formali e rielaborandole secondo un processo di calcolo statistico.

D’altro canto, l’intelligenza artificiale non può operare un giudizio riflettente, poiché non è in grado di esperire il mondo sensibile, di risalire dal particolare della natura, all’universale o di avvertire quella conformità a scopi (si veda Portrait of Edmond de Belamy: processo generativo dell’opera ).

Tuttavia, ridurre il discorso al singolo ritratto significa fraintendere il senso stesso del processo generativo. La vera questione, non è tanto chiedersi se il ritratto di Edmond de Belamy, il prodotto finale dell’algoritmo, sia arte o meno, ma piuttosto come il processo generativo renda percepibile un campo esperienziale che, kantianamente, si costituisce come possibilità estetica. In altri termini, non è l’output finale a essere dirimente, ma il processo stesso in cui il molteplice dei dati viene organizzato come se vi fosse un’intenzionalità formale, pur in assenza di uno scopo determinato.

Del resto, come osserva Garroni l’opera d’arte è un esempio paradigmatico del paradosso dell’esperienza, poiché essa, pur essendo un oggetto concreto e contingente, non si esaurisce nella sua materialità, ma rimanda a una condizione trascendentale:

È accaduto che qualcosa, detto “opera d’arte”, si sia presentato e sia stato esperito a un certo punto come qualcosa e qualcosa d’altro, come un oggetto particolare e contingente che esemplifica una condizione universale e necessaria, come l’esperienza stessa nella sua duplicità interna di esperienza determinata ed esperienza in genere[7].

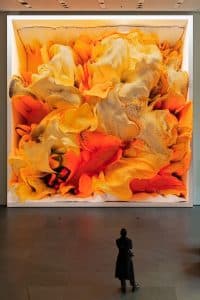

Possiamo trovare un’espressione amplificata di questo processo in Unsupervised – Machine Hallucinations (2023) di Refik Anadol, un’imponente opera proiettata su uno schermo di più di 7×7 metri, che è anche la prima opera prodotta da un’intelligenza artificiale a essere entrata nella collezione permanente del MoMa di New York.

L’opera prende in input 180.000 opere d’arte della collezione del museo e, attraverso un modello di apprendimento non supervisionato, disarticola la memoria visiva collettiva per riorganizzarla in un flusso continuo di forme. Queste forme sono il risultato dell’elaborazione dell’algoritmo, che incrocia le opere immesse con dati raccolti in tempo reale, come il movimento dei visitatori e le condizioni meteorologiche fornite da una stazione a Manhattan. Il risultato sono immagini in continuo mutamento, che appaiono come una danza di onde e forme cangianti, in cui ogni configurazione visiva è transitoria, contingente e aperta a ulteriori trasformazioni.

Unsupervised non si risolve in un prodotto finito, ma si configura piuttosto come una memoria visiva in costante relazione e riorganizzazione, in cui le immagini non si stabilizzano mai in forme definite, ma restano in uno stato di flusso in continuo mutamento (si veda Refik Anadol: Unsupervised – Machine Hallucinations, 2022 | MoMA ).

Nel suo continuo modificarsi e mai concludersi l’opera mostra come l’arte stessa, nel momento in cui viene esperita, resti sempre in uno stato di sospensione, di aperta a ulteriori trasformazioni, rendendo percepibile la propria inafferrabilità come struttura costitutiva.

Tuttavia, come osserva Garroni, l’arte, nella sua inafferrabilità, «ha a che fare piuttosto con il suo essere esibizione esemplare di ciò che inafferrabile in qualsiasi altra esperienza» [8].

L’artista nell’era dell’algoritmo: creare la regola nell’arte digitale

In questo contesto Kant definisce il genio come quel talento naturale «che dà la regola all’arte»[9]. L’opera del genio non segue una regola, ma la inventa, rendendo visibile una struttura formale che prima non esisteva. I prodotti del genio sono esemplari, poiché, pur non sorgendo da regole «possono servire agli altri […] come criterio o regola»[10].

Nel contesto dell’arte digitale e generativa, la figura dell’artista si avvicina al genio kantiano poiché crea l’opera direttamente, ma, come abbiamo visto, istituisce le regole di un sistema generativo che istituisce configurazioni inedite. L’algoritmo diventa strumento dell’artista, il quale stabilisce le condizioni di possibilità per una serie di eventi che non possono essere previsti né stabilizzati.

Mario Klingemann, artista tedesco pioniere dell’arte basata sull’ai, sulle reti neurali e sul machine learning è molto chiaro su questo punto. In un’intervista rilasciata a Daniela Silva afferma

L’AI è come un pianoforte. È uno strumento complesso che, se suonato con maestria, ci offre nuovi modi di esprimere ciò che il nostro corpo da solo non potrebbe produrre. Proprio come un pianista può creare melodie e armonie intricate che vanno oltre ciò che la voce umana potrebbe raggiungere, l’AI ci permette di creare composizioni visive e concettuali che vanno ben oltre ciò che le nostre mani da sole potrebbero realizzare.

Ma ecco il punto cruciale: non si accredita un pianoforte per una performance musicale. Il merito va alla persona che lo suona, che porta la propria abilità, emozione e intenzione ai tasti. Lo stesso vale per la creazione con l’AI. Non è la macchina a creare l’arte—sono io. L’AI è lo strumento che suono, il mezzo attraverso il quale esprimo le mie idee ed esploro nuovi territori creativi[11].

Nella sua opera Appropriate Response (2020) l’artista ha realizzato un’installazione che presenta un display a palette a scatto, simile a quelli un tempo utilizzati negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, ora sostituiti da schermi digitali. Di fronte al display, è posizionato un inginocchiatoio: quando il visitatore si inginocchia, le lettere sul display cominciano a muoversi, formando una frase generata da GPT-2, un’intelligenza artificiale che l’artista ha addestrato con un corpus di 60.000 citazioni e aforismi raccolti online.

Ogni frase prodotta dall’AI è unica e irripetibile e assume le sembianze di una citazione celebre, ma risulta spesso strana o bizzarra per gli inevitabili errori e fraintendimenti semantici dell’algoritmo. Appropriate Response è quindi una sorta di oracolo ironico di fronte al quale lo spettatore prova una sorta di meraviglia simile a quella che si è provata inizialmente davanti alle capacità di chat gpt, uno strumento di intelligenza artificiale oggi di uso comune.

Klingemann traccia ironicamente una dimensione cultualistica in cui non è una divinità a fornire le risposte, ma una macchina addestrata a produrre frasi che somigliano a citazioni celebri. La macchina però si mostra però come un oracolo fallibile attraverso la costruzione di frasi che spesso suonano come assurde.

In Appropriate Response, dunque, l’elemento di imprevedibilità generato dall’algoritmo diventa parte integrante del processo creativo. Tuttavia, come l’AI come non può godere dell’infallibilità dell’oracolo, a essa non può essere nemmeno attribuita la creatività dell’artista. E il ruolo in quest’ultimo, come sottolinea Klingemann, diventa ancor più cruciale in un contesto in cui è possibile servirsi dell’AI come mezzo di produzione artistica.

Il ruolo dell’artista umano, in un mondo in cui l’intelligenza artificiale può generare arte, resta fondamentale. Come sostengo da anni, sono ancora gli esseri umani a creare arte con l’AI, non è l’AI a creare arte in modo autonomo. […] L’artista del futuro potrebbe assumere il ruolo di un ecologo digitale, chiamato a mantenere un equilibrio delicato nell’ecosistema della creatività umana e delle capacità delle macchine. Il nostro compito potrebbe essere quello di plasmare esperienze che richiedano e ricompensino un coinvolgimento più profondo, di creare spazi di contemplazione all’interno del flusso incessante di contenuti generati dall’intelligenza artificiale[12].

In un mondo dominato da contenuti digitali che pervadono e influenzano le nostre vite e il farsi dell’esperienza, il compito dell’artista potrebbe spostarsi dal semplice atto di creazione alla capacità di distillare significati configurandosi come una sorta di ecologo digitale, riprendendo il senso più profondo della parola ecologia, che dal greco dal greco οἶκος, oikos, “casa” o anche “ambiente”; e λόγος, logos, “studio”) è l’analisi scientifica delle interazioni tra gli organismi e il loro ambiente.

Il compito dell’artista del futuro «potrebbe distinguersi dalla sua capacità di creare spazi per una riflessione e un coinvolgimento autentici»[13]

in cui esplorare le relazioni tra l’umanità, digitale e i suoi prodotti, indagandone le implicazioni non solo estetiche, ma anche sociali e politiche.

Equilibrium: estetica dell’instabilità e critica del presente

A tal proposito può essere interessante prendere in analisi Equilibrium (2014) di Memo Akten, un’installazione video interattiva che rappresenta il delicato equilibrio di un ecosistema. L’autore la descrive come «un’astrazione interattiva, una drammatizzazione dei dati, del delicato equilibrio in cui un ecosistema si trova – una struttura fragile, un’istantanea di un momento di armonia, in mezzo al caos e al disordine»[14].

L’installazione è pensata in modo che ogni pixel sia un oggetto dinamico e individuale che si muove in maniera frenetica in un sistema che rimane in equilibrio fino a quando non arriva un visitatore che non tocca lo schermo agendo come una forza che distrugge questo equilibrio. Che il gesto del visitatore sia piccolo o più marcato, non importa quanto grande sia questa perturbazione dell’equilibrio, il sistema alla fine tornerà a stabilizzarsi in una configurazione simile al punto di partenza.

Come lo stesso autore racconta l’opera è stata ispirata in un suo viaggio in Madagascar:

Il progetto è stato ispirato durante una spedizione in Madagascar con l’Unknown Fields Division, seguendo il percorso dell’estrazione globale delle risorse nel cuore di uno degli ecosistemi più unici del pianeta, esplorando le foreste pluviali in pericolo, i paesaggi minerari e le città del selvaggio West dei zaffiri. Il paese è una popolare meta turistica per gli amanti della natura e della fauna, ricco di biodiversità con molte specie endemiche e un’ecologia unica. È pieno di risorse desiderate dal mondo ricco, come palissandro, oro, zaffiri, il nichel e cobalto, estratti da industrie senza regolamentazione. Mentre gli abitanti del paese vivono in estrema povertà – con una tradizione di agricoltura insostenibile praticata con il metodo di taglia e brucia – battaglie corrotte si susseguono per il potere politico. Il paesaggio, ricco di questi diversi tipi di risorse – ecologiche, finanziarie, sociali, politiche o semplicemente di sussistenza – è lacerato da tutte le direzioni, sulla base dello spostamento di equilibrio di questi valori.

Naturalmente, questi modelli comportamentali si applicano a molti sistemi complessi oltre al paesaggio del Madagascar: popolazioni ed ecosistemi su varie scale, clima, politica, tendenze sociali ed economiche, e molti altri sistemi biologici e fisici[15].

Memo Akten costruisce quindi la propria opera a partire da una riflessione profonda sulle dinamiche di trasformazione del nostro mondo, rese particolarmente evidenti dal rapporto tra natura, tecnologia e capitalismo estrattivo. Il visitatore, interagendo con l’opera, diviene egli stesso forza perturbatrice, una variabile che destabilizza temporaneamente il sistema, che, pur disgregandosi, tende sempre a riorganizzarsi, a cercare un nuovo punto di equilibrio, un nuovo ordine che, però, non mai definitivo.

In questo senso, Equilibrium non è solo una rappresentazione astratta del flusso percettivo, ma diventa un dispositivo critico che manifesta la fragilità e la continua esposizione del mondo contemporaneo a forze disgreganti: il capitale, l’estrazione di risorse, il consumo incessante. Ogni perturbazione sullo schermo è una traccia, un gesto che altera l’ordine esistente e mostra come ogni sistema, per quanto apparentemente stabile, sia in realtà in costante trasformazione.

Se il digitale è spesso percepito come impalpabile e intangibile, l’opera mette in evidenza e solleva interrogativi sull’intera infrastruttura che lo sostiene: una rete complessa fatta di materiali rari, estratti principalmente dalle regioni più povere del mondo. Questi materiali, spesso legati a pratiche di sfruttamento e disuguaglianza, sono essenziali per la realizzazione della realtà digitale, in una rapporto che mette in luce la criticità tra la nostra dipendenza da queste tecnologie e il loro impatto sulle risorse globali.

Trasparenza visiva e opacità digitale: la sorveglianza pervasiva della rete

Dall’opera di Akten sono passati dieci anni, e oggi è quanto mai chiaro come i computer, gli smartphone, gli schermi, l’intelligenza artificiale, i social network non siano semplicemente strumenti neutri del nostro tempo ma invece, abbiano in un certo qual modo mediato e modificato il nostro modo di esperire, e inoltre scrivano e si iscrivano su dinamiche di potere.

È in questo contesto che si colloca l’opera di Trevor Paglen, Autonomy Cube (2015), una scultura che non solo mette in discussione le implicazioni politiche delle strutture digitali contemporanee, ma le rende visibili e tangibili indicando una strada per il loro sovvertimento.

L’opera si presenta come un cubo in plexiglas al cui interno sono presenti componenti informatiche progettate per creare un hotspot Wi-Fi aperto, utilizzabile dai visitatori, che però non si configura come una connessione standard, ma funziona attraverso la rete Tor.

Tor (The Onion Router) è un sistema che permette di anonimizzare il traffico internet attraverso il cosiddetto “onion routing”, ovvero un sistema la cui struttura è simile a quella degli strati di una cipolla: qui i dati, codificati e inviati tramite le peculiarità di questa configurazione a strati, giungono all’anonimizzazione, proteggendo l’identità dell’utente impedendo a terze parti di tracciare la fonte o la destinazione del traffico.

Paglen, con Autonomy Cube, pone al centro della scena una questione fondamentale: la privacy come diritto collettivo in un mondo in cui attraverso la tecnologia si compie sulle nostre vite una sorveglianza invisibile quanto pervasiva.

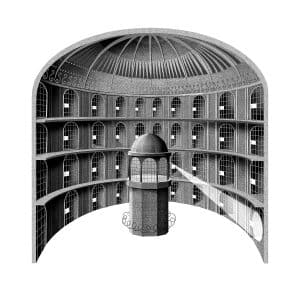

Per comprendere meglio questo nodo è utile richiamare il concetto di Panopticon elaborato da Michel Foucault in Sorvegliare e punire. Il Panopticon, è un modello carcerario ideato nel XVI secolo dal giurista Jeremy Bentham, che prevedeva una torre centrale attraverso cui fosse possibile osservare tutti i prigionieri senza che questi possano sapere se e quando sono osservati.

Il Panopticon è una macchina per dissociare il paio vedere/essere visto: nel perimetro anulare, si è completamente visti, senza mai vedere; nella torre centrale, si vede tutto senza mai essere visti[16].

In questo modo avviene nel detenuto un processo di internalizzazione della sorveglianza: questo, consapevole della possibilità costante di essere visto, ma senza sapere se e quando, finisce per auto-disciplinarsi.

Foucault utilizza il Panopticon come metafora per descrivere i meccanismi di potere nelle società moderne, dove il controllo non avviene solo attraverso la coercizione fisica ma attraverso un’interiorizzazione acritica dell’istanza oppressiva.

Questo modello di visibilità unilaterale, in cui il potere osserva senza essere osservato, trova un’analogia diretta nel funzionamento della rete e delle piattaforme digitali contemporanee, che monitorano, registrano ed elaborano le nostre scelte e le nostre abitudini, senza rivelare apertamente la propria attività di sorveglianza fatta di big data, algoritmi di analisi predittiva e sistemi di monitoraggio automatizzati.

È infatti ormai un fatto accertato che i governi e le grandi multinazionali tech raccolgano enormi quantità di informazioni sugli utenti: dalle preferenze di navigazione agli spostamenti geografici, dalle conversazioni private agli acquisti online. I dati vengono quindi profilati, categorizzati e utilizzati per scopi commerciali o politici, spesso senza il consenso consapevole degli utenti.

Il rischio principale di questa sorveglianza pervasiva risiede nel controllo preventivo e predittivo: le informazioni raccolte non vengono solo utilizzate per monitorare il presente, ma anche per anticipare comportamenti futuri, plasmando opinioni, decisioni, abitudini di acquisto e perfino decisioni elettorali.

Trevor Paglen, Autonomy Cube, 2020

L’opera di Paglen crea un cortocircuito visivo: il cubo di plexiglass con la sua trasparenza è in realtà un dispositivo che ci dà la possibilità di proteggere i nostri dati invisibilizzandoli. D’altro canto, in questa dialettica, si rende visibile attraverso l’opera l’infrastruttura della sorveglianza digitale che opera invisibilmente sulle nostre vite.

Doomscrolling: alienazione digitale e dissoluzione del tempo

Anno dopo anno, abbiamo infatti visto moltiplicare esponenzialmente il nostro screen time: conversazioni, ricerca di informazioni, fruizione compulsiva di contenuti, trasformazione delle nostre esperienze in materiale da condividere, un flusso ininterrotto di contenuti che consumiamo e produciamo senza sosta.

Questo processo è esibito perfettamente dal progetto DoomScroll realizzato nel 2023 dall’artista inglese Jake Elwes.

Jake Elwes, DoomScroll, 2023

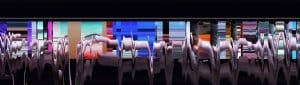

DoomScroll (2023) è un progetto artistico composto da una serie di stampe e video che esplorano la pratica del domscrolling ovvero l’azione di scorrere compulsivamente il feed di siti di informazione o social media furendo di contenuti negativi, deprimenti o ansiogeni. L’opera è realizzata attraverso la tecnica fotografica dello slit-scan, una tecnica storicamente impiegata per immortalare il passaggio del tempo, o meglio di un oggetto nello spazio, in un’unica immagine. Questa tecnica che in passato veniva utilizzata ad esempio per determinare il vincitore al traguardo durante una corsa dei cavalli, viene reinterpretata dall’artista in chiave contemporanea, applicandola ad immagini digitali.

Elwes si è infatti sottoposto a una sessione di 3 ore consecutive di scrolling registrando le immagini che apparivano sullo schermo.

Queste registrazioni sono poi state trasformate in lunghe pergamene fotografiche che mostrano il passaggio del tempo. La serie risultante di pergamene visualizza piccoli frammenti di tempo da questa performance più ampia (si veda Doomscroll (video extracts), credits: jakeelwes.com ).

Il risultato è una serie di immagini astratte che annullano ogni significato iconografico originario, trasformando volti, corpi e contenuti in linee e sfumature indistinte, che mostrano come attraverso il doomscrolling il tempo perde il suo ritmo lineare e si dissolve in una continua ripetizione che cancella la memoria e amplifica il senso di disconnessione.

DoomScroll Installation Render, 2023, credits: jakeelwes.com

L’opera problematizza una pratica quotidiana che si traduce in una sorta di trance digitale in grado di alterare la nostra percezione del tempo e della realtà. Mentre i nostri pollici scorrono senza sosta, i nostri sensi si affievoliscono, la capacità di giudizio svanisce e le informazioni si fondono in un flusso indistinto di immagini, colori e volti che perdono significato. In questo stato di anestesia visiva, siamo sia consumatori che prodotti: ogni nostro clic, ogni scroll, ogni secondo trascorso online diventa un’informazione da acquisire e sfruttare, una dato da vendere e elaborare.

L’illusione è quella di avere il controllo del tempo che passiamo online, delle azioni che compiamo e dei contenuti che scegliamo di vedere, ma in questo processo di fruizione, di content consumption, in realtà siamo noi a essere consumati, trasformati in merce, frammentati in pacchetti di dati che alimentano algoritmi e pubblicità mirate. Nello scorrere compulsivo ci dimentichiamo dello scorrere del tempo: il tempo sprecato, diventa così un capitale che non ci appartiene.

In DoomScroll, l’artista trasforma il consumo passivo di contenuti digitali in un atto generativo, traducendo la compulsività del doomscrolling in composizioni visive che rivelano una realtà distopica: siamo diventati prodotti del nostro stesso tempo sprecato, dati che fluiscono all’infinito in un sistema che ci consuma.

L’artista del futuro come ecologo digitale

Questo slittamento dalla presenza all’assenza, dal tempo vissuto al tempo consumato, rende evidente come il digitale non sia più un semplice strumento, ma un mezzo e un ambiente che plasma la nostra percezione e ridefinisce le condizioni stesse dell’esperienza. Così, come l’opera di Elwes visualizza l’erosione della percezione nel continuum digitale, le opere di Anadol, Paglen e Akten mostrano come il nostro mondo, ormai sempre più mediato dai flussi di dati, divenga un campo di forze instabili in cui ogni equilibrio è precario, ogni forma è transitoria, ogni esperienza è filtrata, riorganizzata, monetizzata.

In questo contesto, l’estetica si pone come dispositivo critico che, lungi dal limitarsi a rappresentare il reale, ne esibisce esemplarmente i processi di assorbimento e trasformazione, la contraddizione. La percezione non è più un momento stabile, ma un campo aperto in cui l’arte non solo rende visibile l’inafferrabilità dell’esperienza, ma espone anche le strutture invisibili che la determinano e la modificano.

Tornando alla formula kantiana chiamata in causa precedentemente se il genio «dà la regola all’arte»[17] e riorganizza i criteri del giudizio estetico, allora l’artista del futuro deve ripensare il proprio ruolo come quello di un ecologo digitale, capace di rivelare le tensioni nascoste tra mondo fisico e realtà virtuale, tra algoritmi e umanità, tra flussi di dati e memoria collettiva.

La sua arte, dunque, non si limita a rendere visibile l’inafferrabilità dell’esperienza, ma diviene anche il campo in cui emergono le strutture di potere che la plasmano, la deformano, la consumano, la mercificano. Nell’esemplarità del suo processo, l’opera d’arte non solo esemplifica la costituzione dell’esperienza sensibile in quanto tale, ma ne espone anche i meccanismi di trasformazione, le logiche estrattive, le dinamiche di sorveglianza.

In questo senso, l’artista-ecologo non è colui che inventa nuove forme, ma chi, nel dare forma al flusso del digitale, aprendo un dialogo con esso per la formazione di un’opera, lo disarticola, lo esibisce, lo rende percepibile nella sua capacità di pervadere ogni aspetto dell’esistenza. Il suo compito non è solo estetico, ma politico: far emergere le tensioni latenti tra reale e virtuale, tra corpo e immagine, tra fruizione e consumo, aprendo spazi di riflessione in cui l’esperienza può ancora essere riorganizzata, sottraendosi al dominio della ripetizione algoritmica e della sorveglianza invisibile.

L’arte diventa così un campo aperto, in cui l’instabilità non è solo un dato formale, ma una condizione critica, una possibilità di interrogare il presente nei suoi squilibri e nelle sue contraddizioni, di rendere visibile quel processo di configurazione continua che, nel digitale, ridefinisce incessantemente il nostro modo di vedere, di essere visti e di esperire il mondo.

BIBLIOGRAFIA

M. Akten , Equilibrium, https://www.memo.tv/works/equilibrium/

A. C. Danto, La trasfigurazione del banale, Laterza, Roma-Bari 2011

M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 2014,

E. Garroni, Estetica, uno sguardo-attraverso, Garzanti, Milano 1992

I. Kant, Critica della Facoltà di Giudizio, Einaudi, Torino 1999

D. Silva, MARIO KLINGEMANN, Exploring the frontiers of AI, data poisoning, ethical challenges & art, Clotmag https://clotmag.com/interviews/mario-klingemann-exploring-the-frontiers-of-ai-data-poisoning-ethical-challenges-art

Giulia Menicucci

(Giulia Menicucci è laureata in Filosofia con specializzazione in Estetica presso l’Università La Sapienza di Roma. Attualmente lavora come Digital Strategist e docente di Social Media, integrando competenze analitiche e creative con un focus sulla comunicazione digitale e la narrazione visiva)